Das individuell Schöne

Arbeitshypothese: Sie kommentieren das Bild eines Fotografen als schönes Bild, die Anmerkung verstehen Sie im positiven Sinne. Schön empfinden Sie als positiv unverfänglich und später bei Bedarf ausbaubar. Sie markieren damit Interesse mit dem Fotografen ins Gespräch zu kommen. Aus Ihrer Sicht ist dies ein geeigneter Kommunikationsbeginn. Was danach folgt ist beredetes Schweigen.

Für viele Fotografen hingegen ist Schön eine schwammige Floskel, oberflächlich erscheinend und somit eine verdächtige Kategorie. In seinem launigen Artikel Belanglose Anmerkungen beschreibt Michael Albat den Kommentar schönes Motiv dann auch als Prototypen einer einfachen belanglosen Anmerkung. Wenn das Schöne flach erscheint, so vermutet man den Tiefgang gerne in der Ablehnung des Schönen, im hässlichen, provozierenden und verstörenden.

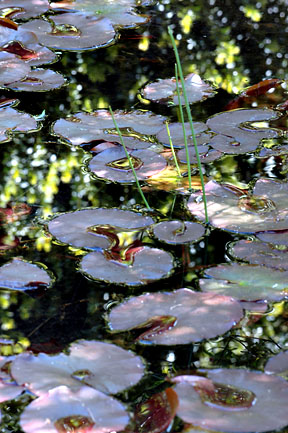

Bild: Michael Albat

Die Schwierigkeit mit dem Begriff Schönheit dürfte darin liegen, dass sie sich kaum an einer einfachen Sache festmachen lässt, in der Tat schwingt darin ein ganzer Kanon kulturgeschichtlicher Prägung mit. Die Unfassbarkeit gründet somit nicht in Oberflächlichkeit, sondern liegt im weiten Umfang des Begriffes.

However much a man might love beautiful scenery, his love for it would be greatly enhanced if he looked at it with the eye of an artist, and knew why it was beautiful.

Ziel dieses Artikels ist es, den Begriff Schönheit vorerst in einigen ausgewählten Punkten festzumachen, von welchen ich glaube, dass sie für Fotografie Bedeutung haben könnten und dass es sich dabei um Grundzutaten handelt, aus welchen jeder Fotograf sein individuelles Rezept für das Schöne zusammenstellt. Dieser individuelle Aspekt wird immer dann offensichtlich, wenn Diskussionen aufgrund nicht geteilter Grundvoraussetzungen missraten. Nichts neues werden Sie also entdecken.

In diesem Kapitel:

- Chaos und Ordnung

- Licht und Farbe

- nach Kant...

- Das Erhabene

- Die reproduzierbare Schönheit

Und nicht zuletzt:

- Etwas Literatur zum Thema.

Und dann fragen Sie sich zurecht, war das schon alles?

Chaos und Ordnung

Bevor der Begriff der Schönheit in der Antike erstmals ans Tageslicht treten kann, gilt es, die Welt verständlich zu machen. Chaos, Unfassbarkeit und Unendlichkeit verursachen heiligen Schauer, die Welt ist erst als Ganzes zu definieren, übersichtlich, verständlich und geordnet, durch Gesetze regiert. Am Tempel von Delphi, welcher unter dem Schutze des Apollon steht, finden sich die folgenden Inschriften:

- Das Richtigste ist das Schönste

- Beachte die Grenze

- Zürne der Hybris

- Nichts im Übermass

Es handelt sich dabei um eine Art Schöpfungsakt, nach dem alle Dinge existierten weil sie Ordnung haben. Jedes Ding kriegt sein Mass, Ordnung und Harmonie halten das Chaos in Grenzen, daraus resultiert Verständlichkeit (siehe auch: Gestalt).

In der Zahl erkennen die Pythagoräer das Grundprinzip der Gesetzmässigkeit, die Welt lässt sich mit ihrer Hilfe beschreiben und ordnen in Mass, Zahl und Gewicht. Dinge sind also geordnet weil sich in ihnen mathematische Gesetzmässigkeiten realisieren. Aus dieser Ordnung erwächst eine mathematisch ästhetische Sicht der Welt. In geometrischen Harmonien, Symmetrien und Proportionen (mit Modifikationen) bleibt dieser Schönheitsbegriff bis in unsere Zeit bedeutend.

Ist das dem Menschen offenbar angeborene Denken in Kategorien eine Quelle der Kunst? Ist Sortieren, Kategorisieren, Ordnen der Welt gar eine Voraussetzung für die Kreativität?

Der gleiche Tempel ist aber auch Wirkstädte des Dionysos, Gott des Chaos und der Zügellosigkeit. So ergibt sich ein Spannungsfeld, die Unordnung droht immer wieder durchzubrechen und die harmonische Schönheit läuft Gefahr, nur scheinbar in zufälliger Ordnung aus der Unordnung zutage zu treten. Es ist dies ein Widerspruch zwischen der eigentlichen Schönheit und der sinnlichen Wahrnehmung:

- Die apollinische Schönheit basiert auf Mass, Harmonie und Vernunft. Im Kern ist diese Schönheit eine Idee, sie richtet sich an die Sinnesorgane und verlangt nach einer ruhigen Betrachtung, der Betrachter selbst interagiert mit dem Schönen jedoch nicht.

- Dem Gegenüber stehen die Leidenschaften. Deren dionysische Schönheit steht im Widerspruch zur Vernunft, sie ist beunruhigend, lustvoll und gefährlich. Oft wird sie als Besessenheit und Wahnsinn dargestellt. Musik bezieht den Betrachter seelisch ein, der Rhythmus ist das grenzenlose Fliessen aller Dinge und fällt deshalb auch in den Handlungsbereich des Dionysos.

Der Körper ist eine dunkle Höhle, die die Seele gefangen hält. Die sinnliche Wahrnehmung muss deshalb durch die intellektuelle Wahrnehmung überwunden werden. Dies erfordert das Erlernen der Philosophie. Nicht allen ist es also gegeben, wahre Schönheit zu erfassen. (Platon)

Die aufwühlende dionysische Schönheit fristete lange Zeit ein Dasein im Verborgenen, erst in der heutigen modernen Zeit tritt sie als äusserst vitales Reservoir für zeitgenössische Ausdrucksformen in der Kunst in Erscheinung und nimmt an der klassischen Schönheit Rache (zum Beispiel mit Hermann Nitsch).

Die Schönheit des Lichts und der Farbe

Wär nicht das Auge sonnenhaft,

Die Sonne könnt es nie erblicken;

Läg nicht in uns des Gottes eigne Kraft,

Wie könnt uns Göttliches entzücken?J.W. von Goethe, schwerste Beeinflussung von Plotin zeigend

Es gibt aber auch eine weitere Schönheit, welche nicht an einen stofflichen Träger gebunden ist, der sie zufällig zum Ausdruck bringt, sondern hinter den Dingen an sich liegt und den Schleier der chaotischen Realität durchdringt. Platon erweitert deshalb den Begriff Schönheit durch Glanz. Während Harmonie und Proportionen sich aus den materiellen Eigenschaften des Objekts ergeben, wirft der Glanz seine Schönheit auf alle Objekte unabhängig deren irdischer Beschaffenheit.

Das angehende Mittelalter entwirft aus dem neuplatonischen Denken die Vorstellung eines Universums, welches vom Licht durchflutet ist. Alle Schönheit von Farben und Helligkeit, welche wir bei der Betrachtung von Materie, von Sonnenlicht und dem Glanz der Sterne empfinden, wird gemäss Plotin (Enneaden I,6) als schön empfunden, weil es sich dabei um Reflexe des Lichts handelt, dessen Quelle der Schöpfer selbst ist.

Pseudo Dionysius Areopagita beschreibt (in: de divinis nominibus / Die göttlichen Namen) Gott als Licht, Feuer und leuchtenden Strahl, dessen göttliche Natur die eigene Schönheit über alle Wesen verbreitet, so dass jedes Wesen daran im geeigneten Masse teilhat und so zur Ursache des Glanzes der Welt wird. Dieses Licht ist die ungetrübte und somit grösste Schönheit.

Materie wird also begriffen als mit Dunkelheit behaftet und erst durch Hinzutreten des Lichts kann sie sich in Farbe zeigen. Die Farbe wird als Eigenschaft dem Licht zugerechnet und gilt deshalb als qualitative Schönheit. Symmetrie und Proportionen hingegen sind an Materie gebunden und werden nur als quantitative Schönheit empfunden. Ganz allgemein wird also als besonders schön empfunden, was auf Licht und Farbe basierte.

Gemäss Isidor von Sevilla bedarf was schön ist nicht zwingend eines praktischen Zweckes, sondern kann auch der Zierde und dem Angenehmen dienen. Marmor ist somit schon alleine der weissen Farbe wegen schön, Metall wegen des Lichts, welches es reflektiert und Edelsteine wegen den Farben, welche als eingefangenes Sonnenlicht verstanden werden.

So wird das Mittelalter, was das Schönheitsempfinden betrifft, zum Zeitalter des Lichts.

Farbe als Statussymbol, Pracht der Natur als allen zugänglich

Die Gesellschaft des Mittelalter gliedert sich in reiche und mächtige sowie arme und machtlose.

Wer Macht hatte zeigt dies nach aussen indem er Gewänder in möglichst reinen Farben trägt. Reine Farben werden in komplizierten, kunstvollen Verfahren hergestellt und sind entsprechend teuer, ganz zu schweigen von allfälligem Besatz der Gewänder mit Gold und Halb-Edelsteinen. Reichtum an Farbe und Glanz ist also ein Zeichen für Macht und als solches entsprechend auch Objekt der Begierde.

Am anderen Ende der Gesellschaft finden sich die machtlosen, die zwar in einer rauhen und unwirtlichen, dafür aber weitgehend intakten Natur leben. Um sich zu erfreuen bleibt ihnen nichts anderes als die Farbe des Himmels, Sonnen- und Mondlicht und die Pracht der Natur, insbesondere der Blüten.

So braucht es nicht zu verwundern, dass Schönheit von ihnen mit der Farbenpracht der Natur gleichgesetzt wird. Die Schönheit der Natur ist eine Vorstellung, die sich bis heute bestens gehalten hat.

Das Genie

Es ist allerdings noch nicht so, dass der Mensch die Kunst hervorbringt, vielmehr bedarf es der Vermittlung des Genies, welches als Naturwesen verstanden wird und dem Maler die Gaben Einbildungskraft, Intuition, Begabung und Originalität verleiht (Bonaventura: De Reductione Artium ad Theologiam). Es ist also die Natur, welche vermittels des Genies der Kunst ihre Regeln gibt.

Nach Kant...

Einige der bis heute nachhaltigsten Betrachtungen zu Schönheit liefert Immanuel Kant in seinem Werk Kritik der Urteilskraft. Die ästhetische Urteilskraft ermöglicht gemäss Kant, Dinge nach Regeln aber nicht nach Begriffen zu beurteilen. Kant unterteilt nach drei verschiedenen Urteilen das Gute, das Angenehme und das Schöne.

- Das Gute: Am Guten haben wir ein motiviertes Interesse, d.h. es gefällt uns als Mittel, das Gute genügt somit einem Zweck.

- Das Angenehme: Angenehm ist das, was den Sinnen in der Empfindung gefällt. Auch am Angenehmen haben wir Interesse, da die Empfindung des Angenehmen für uns begehrenswert ist und wir das Unangenehme meiden.

- Das Schöne: Schönheit ist weder zweckorientiert noch angenehm. Beim Urteil über das Schöne wird also kein persönliches Interesse am Gegenstand berücksichtigt, respektive dessen Berücksichtigung würde das Urteil verfälschen. Kant definiert Schönheit daher als uninteressiertes Wohlgefallen. Da das Schöne weder zweckorientiert noch angenehm sein muss ist es seiner Natur nach weder zwingend moralisch noch nützlich.

Das ästhetische Urteil über Schönheit hat seinen subjektiven Ursprung beim Betrachter, weil am Schönen aber kein persönliches Interesse besteht nimmt es für sich in Anspruch, allgemein zu gelten. Der Betrachter unterstellt, seine Empfindung mit allen anderen Menschen als Vernunft- und Sinnenwesen zu teilen. Schönheit erhebt somit den Anspruch subjektiver Allgemeinheit.

Indem die Urteilskraft über Schönheit entscheidet kommt in der Malerei eine neue Qualität hinzu, zur Exaktheit des Abbildes fügt der Maler seine subjektiv erfahrene Schönheit. Er ist also nicht nur Nachahmer der Natur, sondern gleichzeitig Schöpfer von Neuem. Hier findet eine Entwicklung vom Maler zum Künstler statt, die Natur wird nachgeahmt ohne bloss ihr Spiegel zu sein.

Mit dem Wechsel vom Handwerker zum Künstler wird die Schönheit zu einer Qualität, welche ihre Ursache beim Künstler hat, in dessen ästhetischen Fähigkeiten und Ansichten. Im Bild erscheint also nebst der Schönheit der Natur im Anteil der exakten Wiedergabe auch die neue künstliche, subjektive Schönheit, durch sie antwortet der Künstler auf die Fragen was Schönheit sei und unter welchen Aspekten sie sichtbar wird. Dies stellt eine völlige Umkrempelung der Idee Platons dar, in der Kunst eine fehlerbehaftete Nachahmung der Natur zu sehen, welche ihrerseits selbst eine ungenügende Abbildung von dahinter liegenden vollkommenen Ideen darstellt. Diese Schönheit wird jetzt nicht mehr unmittelbar am Objekt sichtbar, sondern zeigt sich erst durch Berücksichtigung einer künstlerischen Tätigkeit - die Neigung des Subjekts muss berücksichtigt werden.

Somit ist aber auch die Wahrnehmung der Schönheit nicht mehr jedermann gegeben, sondern bedarf einer besonderen Erkennens-Fähigkeit, des Geschmacks. Die Diskussion über das Schöne verschiebt sich damit von der Suche nach dem Schönen zu den Regeln seiner Hervorbringung und zur Betrachtung seiner Wirkung. Das Schöne ist also auch etwas, das uns, die wir es wahrnehmen, als solches erscheint.

Wenn jetzt die Kunst selbst zur Vermittlerin des Schönen wird, dann gibt es auch keine objektiven Grenzen mehr was die Darstellung des Schönen angeht. Weshalb also nicht gleich die alten Grenzen und Vorstellungen erweitern? Die Erweiterung zeigt sich gut in Frauen- und Männerbildnissen:

- Bei den Frauenbildnissen wird Anmut als die weibliche Natur dargestellt, vorzugsweise nackt. Das Rezept enthält die Grundzutaten Lieblichkeit, Freundlichkeit und Dankbarkeit. Zwang ist der Anmut fremd und somit wird auch eine (gewisse) Freiheit zu einem wesentlichen Element.

- Der mächtige Mann der Zeit ist selbst schon eine lebende Verletzung der klassischen Regeln von Proportionen und Symmetrie des Körpers, er ist dick und gedrungen, das Gesicht zeigt einen gewisse Härte. Derart ermöglicht er es dem Künstler auf einfache Weise, sich von der klassischen Darstellung zu lösen. Zwar rückt die Männerdarstellung weiterhin ihr Objekt in den Mittelpunkt der Welt, kriegt jedoch eigentümlich realistische oder armselig volkstümliche Züge, unter Umständen wird er gar vom Pferd geworfen.

Das Erhabene

Bild: Michael Albat

Mit dem Künstler betritt auch die Leidenschaft die Bühne, der Ausdruck grosser und edler Leidenschaft ist fortan das Erhabene. Es ist dies eine starke gefühlsmässige Anteilnahme des Künstlers am Schöpfungsakt oder des Betrachters am Kunstwerk.

Im 18. Jahrhundert verbindet sich die Idee des Erhabenen mit den Erfahrungen der ungezähmten Natur: Sturm und Gewitter, Meer und Berge, Furcht und Entsetzen, das Formlose und Schreckliche.

Alles, was auf irgendeine Weise geeignet ist, die Idee von Schmerz und Gefahr zu erregen, das heisst alles, was irgendwie schrecklich ist oder mit schrecklichen Objekten in Beziehung steht oder in einer dem Schrecken ähnlichen Weise wirkt, ist eine Quelle des Erhabenen; das heisst, es ist dasjenige, was die stärkste Bewegung hervorbringt, die zu fühlen das Gemüt fähig ist.

Edmund Burke - Philosophische Untersuchungen über den Ursprung unserer Ideen vom Erhabenen und Schönen.

Obwohl niemand diese Eigenschaften dem Schönen zuschreiben würde übernimmt das Erhabene in diesen Phänomenen viele Eigenschaften, welche zuvor dem Schönen zugeschrieben wurden. Es stellt sich hier die Frage, wie kann der Schrecken angenehm erscheinen? Ganz einfach, wenn er nicht aus der Nähe droht. Aus der Distanz betrachtet können wir dem Furchterregenden gegenüber eine Interesselosigkeit haben, wie wir sie schon beim Schönen haben. Hier scheint es mir sinnvoll, nochmals auf Kant zurückzugreifen:

- Das Schöne zeigt sich in Qualität, sein Charakter ist spielerisch, die Form bleibt begrenzt. Das Schöne stellt immer auch eine Beförderung des Lebens dar.

- Das Erhabene hingegen ist Quantität, im Schlechten auch Masslosigkeit, die Form ist gross und steht über dem Subjekt, seiner Natur nach ist es ernsthaft. Das Erhabene stellt keine Förderung des Lebens dar. Tendenziell lebensfeindlich neigt es eher dazu, Leben zu vergiessen - Weshalb kommt mir bei diesem Thema immer wieder Leni Riefenstahl in den Sinn?

Das Erhabene ist aber nicht nur schrecklich, sondern gemäss Thomas Burnet (in Telluris Theoria Sacra) auch etwas, das durch seine Erfahrung den Geist zu Gott erhebt. Hier besteht eine starke Parallele zur aristotelischen Idee der Katharsis (Reinigung).

Wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch.

Hölderlin

Die reproduzierbare Schönheit

Mit der Kommerzialisierung des Lebens im 20. Jahrhundert werden Objekte weitgehend zu Waren reduziert und die Wertschätzung gilt anstelle des Gebrauchswerts zunehmend deren Tauschwert. Dies verändert das Wesen von Alltagsgegenständen radikal.

Im Warenkreislauf weichen qualitative Aspekte der Schönheit solchen quantitativer Natur. Was nützlich, preiswert und dem gängigen Geschmack entspricht lässt sich in Mengen absetzen und dadurch auch in Serie produzieren. Die Funktion bestimmt die Zufriedenheit des Konsumenten und diese Zufriedenheit steht wiederum im Zusammenhang mit der Produktionszahl. Das erfolgreiche Objekt ist damit praktisch zwangsweise Massenware.

Parallel zur Warenwelt entsteht eine Werbewelt, deren Aufgabe darin besteht, die neue Schönheit der Warenwelt allgegenwärtig werden zu lassen wie dies für die Massenproduktion notwendig ist. Diese neue Schönheit übernimmt wichtige Eigenschaften der Waren an welche sie gebunden ist, sie ist industriell reproduzierbar und vergänglich. Schönheit verliert damit aber auch die Züge der Einzigartigkeit, der Aura, durch welche bisher Schönheit und Bedeutung massgeblich bestimmt war.

Die Wahrnehmung des Menschen wird unabhängig von seiner Stellung in der Gesellschaft durch die für alle gleichermassen nichtindividuelle Warenwelt dominiert. Die Schaffung des Schönen obliegt jetzt nicht mehr dem Künstler sondern wird zum Bestandteil des Warendesigns. So wie die Schönheit Wareneigenschaften übernimmt, gehen auch zusehends wichtige Aufgaben der Kunst an die Industrie über, es entwickelt sich eine Kulturindustrie.

Adorno unterteilt in einer kritischen Analyse die Kultur in zwei Abschnitte vor und während der Kulturindustrie:

- Während dem bürgerlich-liberalen Zeitalter waren Kunst und Kultur relativ autonom und daher widerständig in ihren Haltungen gegenüber machtvollen Gegnern. Dadurch vermochten sich Kunst und Kultur über die gesellschaftliche Realität hinaus zu entwickeln und so Veränderungsideen zu entwickeln. Indem von Kunst und Kultur ein kritischer Impuls ausging standen sie für Emanzipation.

- Im Spätkapitalismus löst sich infolge der Kulturindustrie der autonome Charakter der Kultur grossenteils auf und dadurch bedingt verändert sich auch der Gehalt von Kultur. Die Kulturwelt teilt sich fortan auf in einen grossen Bereich kulturindustrieller Waren und ein kleiner Bereich authentischer, verbliebener Kunst. Industrielle Werke treten an die Stelle der bürgerlichen Kultur.

Der Dadaismus reagiert mit Ironie indem er den Gebrauchsgegenstand seines Gebrauchswertes beraubt. Marcel Duchamp stellt vorgefundene Objekte aus und bezeichnet sie als ready mades, unter anderem eine Fahrradfelge und ein gekipptes Urinal.

- Die Auswahl eines einzelnen Gegenstandes hebt den Gegenstand aus der Masse heraus, er wird dadurch einzigartig und somit zu einem künstlerischen Werk. Diese Bedeutung verleiht der Künstler dem Gegenstand durch die Geste des Signierens.

- Als Kunstgegenstand wird das Objekt seiner Funktion beraubt, welche es als Massenprodukt erst tauglich werden lies.

- Losgelöst von der Funktion hat das Objekt eine ganz eigene Charakteristik, die aber zuvor sozusagen unsichtbar blieb.

Diese Argumentation wird nicht von allen Besuchern geteilt und die Ausstellung wird zum Skandal, das gekippte Urinal Fountain hingegen zu einem zentralen Werk der Kunstgeschichte und gilt als Beginn der Konzeptkunst. Aktionen wie die Verhüllungen von Christo stehen in dieser Tradition, auch hier wird durch das Verhüllen Gewöhnliches erst wieder wirklich sichtbar. Aber auch der Zugang der Pop-Art zur Massenproduktion ist damit offen, Andy Warhol muss nur noch die Idee von Duchamp drehen im Sinne von das Original zählt weniger als die quantitative Vervielfältigung und schon kann er problemlos all seine Marilyn- und Suppendosenbilder drucken, welche Kunstliebhaber so gerne an ihre Wand hängen.

War das schon alles?

Das, was man als schön bezeichnet, entsteht in der Regel aus der Praxis des täglichen Lebens.

Tanizaki Jun'ichiro san, in Lob des Schattens

Die Ästhetik entwickelt sich also nach Massgabe der Umstände. Bisher sind wir europäischen Umständen gefolgt und sollten diese Ästhetik deshalb nicht als allgemeinverbindlich betrachten. Es ist mir durchaus klar, dass durch die weltweite Angleichung der Lebensumstände auch das ästhetische Empfinden angeglichen wird.

Das Schönste in Tokio ist McDonald's.

Das Schönste in Stockholm ist McDonald's.

Das Schönste in Florenz ist McDonald's.

Peking und Moskau haben noch nichts Schönes.Andy Warhol, 1975

Nichts Neues werden Sie hier entdecken, hatte ich versprochen und ich denke, ich habe mein Versprechen bisher gehalten. Es scheint mir trotzdem sinnvoll, in diesen Seiten auch auch eine andere Ästhetik zu skizzieren, das fernöstliche, auf dem Zen-Buddhismus basierende Prinzip von Wabi und Sabi.

Literatur

Umberto Eco

Die Geschichte der Schönheit

Deutscher Taschenbuch Verlag, ISBN 13 978-3-423-34369-5

Umberto Eco

Die Geschichte der Hässlichkeit

Carl Hanser Verlag, ISBN 978-3-446-20939-8

Edmund Burke

Philosophische Untersuchung über den Ursprung unserer Ideen vom Erhabenen und Schönen

Meiner Felix Verlag, ISBN 10 3-7873-0944-6